Wahre Preise (auch true costs oder hidden costs genannt) von Lebensmitteln sind gerade en vogue. Der 2023er Bericht der FAO zum State of Food and Agriculture trug den Untertitel Revealing the true costs of food to transform agrifood systems. Bereits ein paar Jahre zuvor veröffentlichte die prominente TEEB-Initiative (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) mehrere Berichte unter dem Namen TEEBAgriFood, die einen ähnlichen Fokus hatten. Deutlich öffentlichkeitswirksamer (und teils kontrovers) hingegen war die Aktion der Discounter-Kette Penny im Sommer ’23, wo eine Woche lang für ausgewählte Produkte „wahre Preise“ abgerufen wurden. Aber wofür ist dieser Ansatz eigentlich gut?

Aus der Landwirtschaft hört man häufig die Forderung, dass Konsument:innen, die sich offenbar (laut zahlreichen Umfragen) mehr Nachhaltigkeit in der Nahrungsmittelproduktion wünschen, auch entsprechend mehr zahlen sollten, um die höheren Kosten nachhaltiger Produktionsverfahren zu tragen. Und die grundlegende Idee hinter „wahren Preisen“ ist es, diese zusätzlichen Kosten zu beziffern.

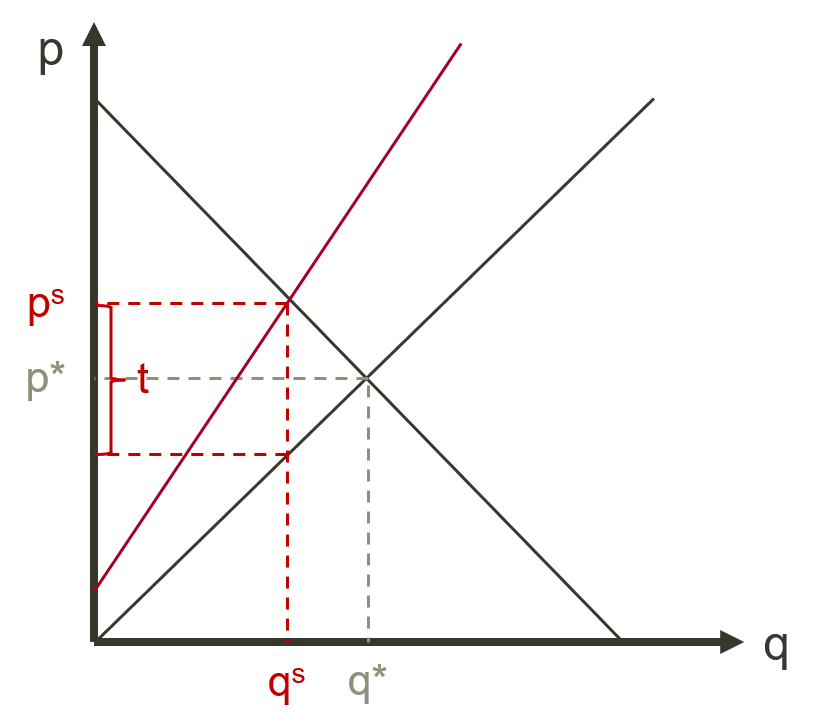

In vermutlich jeder Einführungsvorlesung in Umweltökonomik kommt die Pigou-Steuer vor (s. Abbildung 1) – das klassische Mittel der Internalisierung von (negativen) Externalitäten. Negative Externalitäten sind von Marktakteuren nicht berücksichtigte „Nebenwirkungen“ ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf Dritte haben – in unserem Kontext wären das z. B. die Nitrat-Auswaschung in Gewässer, Treibhausgasemissionen oder das Verschwinden von Habitaten für Wildtiere und -pflanzen. Der Zweck der Pigou-Steuer ist es, diese negativen Externalitäten bzw. die damit einhergehenden gesellschaftlichen Kosten „einzupreisen“. Die Suche nach „wahren Preisen“ folgt in etwa derselben Logik.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei der folgende: Egal, ob die Externalitäten eingepreist werden oder nicht, trägt die Gesellschaft bzw. die Konsument:innen die Kosten (auch wenn nicht zwangsläufig immer in gleichem Ausmaß). Im Status Quo ohne Berücksichtigung der „wahren Preise“ tragen wir diese Kosten indirekt, nämlich durch die negativen Auswirkungen von Umweltverschmutzung, Klimawandel, Biodiversitätswandel auf menschliches Wohlergehen. Unter Berücksichtigung der wahren Preise trügen wir sie monetär, indem wir für die höheren Kosten ihrer Vermeidung bezahlen würden.

Soweit die Theorie, die bekanntlich grau ist. So en vogue „wahre Preise“ derzeit zu sein scheinen, so viele Fragen werfen sie auch auf (einige weitere Aspekte findet man in einer aktuellen recht kritischen Publikation in der Zeitschrift Food Policy):

- Um Externalitäten zu analysieren, muss man zwei potenzielle Weltzustände miteinander vergleichen: den Status Quo und das hypothetische gesellschaftliche Optimum. Je nachdem, welches der beiden man als „Basis“ nimmt, kann man die Externalität als negativ („gemessen an einer heilen Welt verursacht die Landwirtschaft Umweltschäden“) oder positiv („gemessen am Status Quo kann Landwirtschaft positive Leistungen erbringen, wenn sie ein bisschen anders betrieben wird“) interpretieren. Der Pigou’sche Ansatz folgt klassischerweise dem Verursacherprinzip, sodass die implizite Allokation von Verfügungsrechten, um die es hier geht, sich am hypothetischen Optimum orientiert – wer auch immer als Verursacher identifiziert wird, sollte zahlen. Bei den meisten hidden/true-cost-Beiträgen wird der schwarze Peter somit implizit der Landwirtschaft zugeschoben. Bei dem wahre-Preise-Ansatz von Penny & Co. ist dies etwas weniger klar, er scheint aber eher der umgekehrten Verfügungsrechteallokation zu folgen, die auch die europäische Agrarumweltpolitik bestimmt – wenn die Gesellschaft mehr Umweltschutz möchte, muss sie zahlen. Welche Perspektive nun „richtig“ ist (und ob man sich für eine entscheiden muss), ist erstmal eine normative Frage, die der wahre-Preise-Ansatz in seinen verschiedenen Ausprägungen eher implizit beantwortet.

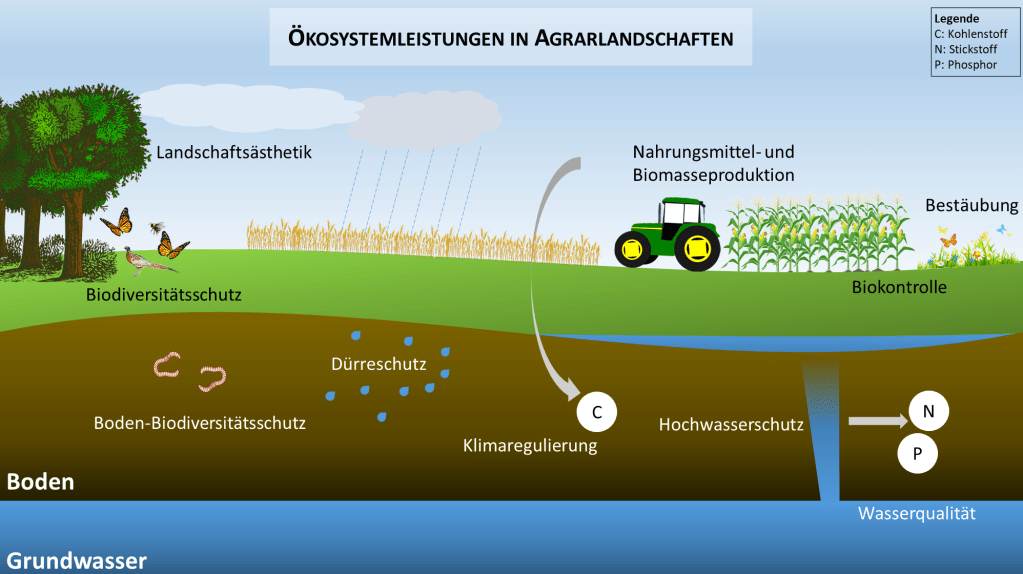

- Eine große Herausforderung bildet die Bezifferung der „wahren Preise“. Die landwirtschaftliche Produktion beeinflusst die Bereitstellung zahlreicher Ökosystemleistungen (s. Abbildung 2); diesen müsste jeweils ein monetärer Wert zugewiesen werden. Dies ist sehr schwierig und sehr kontextspezifisch, sodass verschiedene Studien zu teils stark abweichenden Ergebnissen kommen. Beispiele im deutschen Kontext sind unser Choice Experiment im Rahmen des BonaRes-Projekts (Bartkowski et al., 2022) oder die Studie von Scherzinger et al. (2024). Auch im Rahmen von AgriScape starten wird bald eine Choice-Experiment-Befragung, um einige der in Abbildung 2 dargestellten Ökosystemleistungen monetär zu bewerten. Alternativ könnte man sich, statt an Schätzungen des gesellschaftlichen Wertes dieser Ökosystemleistungen, an den Kosten ihrer Bereitstellung orientieren, was wiederum zu anderen Ergebnissen führen würde (und auch einer anderen Logik folgt). Welche Ökosystemleistungen man überhaupt berücksichtigt und welche Preise/Kosten man für diese zur Hand nimmt, hat große Konsequenzen dafür, zu welchen „wahren Preisen“ man gelangt und inwiefern sie mit anderen Preisen und Kosten vergleichbar sind (mit dieser Thematik schlägt sich das Umweltbundesamt übrigens seit Jahren im Kontext seiner Methodenkonvention zur Ermittlung von „Standardkostensätzen“ für Veränderungen in Ökosystemen herum).

- Wenn man einmal die „wahren Preise“ bzw. „wahren Kosten“ identifiziert hat, ist es eine entscheidende (und von den hier angesprochenen vermutlich die wichtigste) Frage, wie sie praktisch eingepreist werden sollen. Der „Penny-Ansatz“ wäre, jenseits von einem öffentlichkeitswirksamen „Marketing-Gag“, zutiefst problematisch – wenn es der Lebensmitteleinzelhandel selbst „einpreist“, kann man nicht wissen, ob er die Mehreinnahmen in irgendeiner Form an die produzierenden Betriebe zur Erhöhung der Nachhaltigkeit ihrer Produktion weitergibt, oder eher für sich behält. Womit wir bei einem fundamentalen Problem angelangt wären: Die oben genannten Ökosystemleistungen sind größtenteils sog. Gemeinschaftsgüter, über die VWL-Studis bereits in Einführungsveranstaltungen lernen, dass ihre Bereitstellung über Märkte nicht funktionieren kann, weil keiner von ihrer Nutznießung ausgeschlossen werden kann. Wenn Andere teurere Produkte kaufen, um mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft zu ermöglichen, kann ich das stabilere Klima ebenfalls nutznießen, auch wenn ich selbst billigere, wenig nachhaltig produzierte Lebensmittel kaufe. Solange ein nennenswerter Teil der Konsument:innen ähnlich herangeht (und das scheint empirisch der Fall zu sein, wofür es auch gute Gründe gibt), werden die Ökosystemleistungen nie in dem Maße bereitgestellt, wie es gesellschaftlich wünschenswert wäre. Die Bereitstellung von Gemeinschaftsgütern funktioniert in den allermeisten Fällen am besten, wenn sie staatlich organisiert wird, und zwar durch Anreize – seien es Lenkungssteuern, ordnungsrechtliche Vorgaben oder Subventionen. Die Frage ist dann, ob der Staat für derartige Eingriffe „wahre Preise“ oder „wahre Kosten“ überhaupt braucht, gerade angesichts der Schwierigkeit, sie präzise zu beziffern. Womit wir wieder beim Stoff von Einführungsvorlesungen Umweltökonomik wären – Umweltpolitik folgt in der Praxis meist dem sog. Standard-Preis-Ansatz, bei dem die Suche nach Pigou’schen „wahren“ Preisen/Kosten aufgegeben wird und stattdessen durch politische Aushandlungsprozesse Zielmarken (Standards) identifiziert werden, die dann durch passende Anreize kosteneffizient erreicht werden.

Having said all this: Ich bin überzeugt, dass es sinnvoll sein kann, Ökosystemleistungen in Agrarlandschaften (und anderswo) monetär zu bewerten, auch wenn die monetären Werte als solche oft den relativ betrachtet uninteressanten Teil von Bewertungsstudien darstellen. Aber wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dass es sich hier um eine sinnvolle Aktivität handelt, würde ich nicht mehrere Promotionen betreuen, in deren Kern die ökonomische Bewertung von Ökosystemleistungen steht. Gleichwohl bin ich angesichts der oben angesprochenen Probleme (und weiterer, hier nicht angesprochener Aspekte, die in dem bereits erwähnten Food-Policy-Beitrag diskutiert werden) skeptisch ob der Relevanz und Sinnhaftigkeit der Rede von „wahren Preisen“ bzw. „wahren Kosten“ sowie der Versuche, diese zu beziffern. Da scheint mir angesichts der vielen Probleme der Informationsgehalt zu klein, um jene Probleme „wettzumachen“. Daher: als öffentlichkeitswirksamer Versuch, auf die Umweltfolgen unserer Konsumentscheidungen hinzuweisen oder Politiker:innen vor Augen zu führen, dass auch Nichtstun Kosten verursacht, mag der wahre-Kosten-Ansatz seine Daseinsberechtigung haben. Ein Ersatz für oder auch nur eine geeignete Ergänzung zur Umweltpolitik ist er allerdings nicht.

[Update 30.3.2025: In der Einleitung habe ich nun noch einen Link zu Moritz Fritschles Beitrag zur Penny-Aktion ergänzt, der einige zusätzliche relevante Erwägungen und Quellen nennt.]

[Update 2 am 30.3.2025: Die Abbildung 1 musste aktualisiert werden, da sich ein peinlicher Fehler eingeschlichen hatte (die Höhe des Steuersatzes war falsch eingezeichnet). Danke an Paul Lehmann für den Hinweis.]

Danke Bartosz, das trifft ja gerade gut auf die beim ZDF in der Mediathek zu findende neue Serie/Staffe TrueCosts https://www.zdf.de/reportagen/true-cost-100?staffel=1 Dein Blogbeitrag hat sehr schön aufgeschlüsselt was mir da nicht gefallen hat.

Auch wenn ich mir sicher bin, daß du damit des Problme umfassend ausgeleuchtet hast 😉, einen Aspekt möchte ich anfügen: Welchen Anteil im aktuell bestehenden Preis von Agrarprodukten, machen die nötigen rechtlichen Vorgaben zur implementation einer guten landwirtschaftklichen Praxis aus. Oder anders: es sind ja einige rechtlichen Regelungen in place, die Umweltgüter schützen sollen, oder anders gesagt, einige umweltrelevanten Kosten sind ja schon in den Prisen enthalten aber vielleicht nicht ausreichen wirksam… Wie weit könnte man Preise senken, wenn der produktionprozess von nicht wirksamen bürokratischen Prozessen entschlackt?

LikeGefällt 1 Person

Danke für den Kommentar – und nein, ich habe sicherlich nicht alle Probleme umfassend ausgeleuchtet 😉

Die aktuellen Marktpreise sind definitiv nicht unverzerrt – du hast recht, da fließen z. T. auch Konditionalitäts-Regelungen der GAP (sowie sonstiges relevantes Ordnungsrecht) ein, die Mehrkosten verursachen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Direktzahlungen, die es Betrieben tendenziell erlauben, ihre Produkte günstiger zu vermarkten, als dies in einem „freien Markt“ möglich wäre. Es gibt vereinzelt Simulationsstudien, die eine Abschaffung der Direktzahlungen (mitsamt der Konditionalitäts-Regelungen, die mit ihnen einhergehen) und deren Auswirkungen auf Preise (und andere Indikatoren) untersuchen, z. B. diese hier: https://agrifood.se/engpublication.aspx?fKeyID=1889 Sie gibt eine Idee dafür, was passieren könnte (bzw. hätte passieren können vor knapp 10 Jahren, als die Studie durchgeführt wurde – seitdem haben sich die Rahmenbedingungen ja teilweise verschoben).

LikeGefällt 1 Person

Die Diskussion um wahre Preise, die die wahren Kosten der Agrarproduktion abdecken, wird unsauber bzw. unehrlich geführt.

Der Verbraucher wird, abgesehen von einem geringen Prozentsatz von vielleicht 10 bis 20% der Menschen, für Lebensmittel nie freiwillig mehr bezahlen als er unbedingt muss.

Wenn die Politik also meint zu wissen, wodurch die Landwirtschaft externe Kosten in den genutzten Ökosystemen verursacht und dann auch gewillt ist, diese zu reduzieren oder zu eliminieren (was eher unmöglich ist), muss sie durch das Ordnungsrecht klare und deutliche Grenzen setzen. Dass bedeutet jedoch: Produktionseinschränkung, steigende Agrarrohstoffpreise, Verlagerung der Produktion ins Ausland, Verlust an nationaler Wertschöpfung (Einkommen), steigende Lebensmittelpreise.

In Ansätzen sind solche Entwicklungen in D in Teilbereichen bereits zu erkennen. Will die Politik das? Einzelne Parteien ja, die Mehrzahl?

Die Diskussionen sind zu akademisch, zu theoretisch und die bisherigen Lösungsansätze viel zu bürokratisch. Man muss sich nur die aktuelle sich „zerfransende“ GAP-Förderung anschauen, die so gut wie nichts Positives im Agrarsektor bewirkt.

Es fehlt der Mut zu einem einfachen und klaren Ordnungsrecht und finanzielle Ausgleichzahlungen auf wirklich benachteiligte Gebiete zu beschränken. Das wären Gebiete mit mehr als 90 % Dauergrünland, weil es dort generell wenig Bewirtschaftungsalternativen gibt und in Bergregionen der Einsatz herkömmlicher Agrartechnik deutlich begrenzt ist.

LikeGefällt 1 Person

Ich würde unterschreiben, dass es Aufgabe des Staates sein sollte, hier einzugreifen. Ob Ordnungsrecht das richtige Mittel ist, da habe ich meine Zweifel, da es angesichts der (naturräumlichen, strukturellen etc.) Kontextspezifizität und Heterogenität der Landwirtschaft recht unflexibel ist (s. dieser ältere Beitrag).

Was die Konsequenzen anbetrifft: ja, zum Teil würde es zu geringeren Erträgen kommen, womit eine ganze Reihe nachgelagerter Folgen einhergehen kann (indirekte Landnutzungsänderungen im Ausland, steigende Preise etc.). Doch wenn der Status Quo gesellschaftlich suboptimal ist (angesichts der vielen Externalitäten), muss man eben diese Kröte schlucken können. Gleichwohl denke ich nicht, dass man die mit der Landwirtschaft einhergehenden Nachhaltigkeitsprobleme lösen kann, wenn man sich ausschließlich auf die Produktionsseite konzentriert. Auch nachfrageseitig bedarf es korrespondierender Anreize, und die Gefahr von Verlagerungseffekten/indirekten Landnutzungsänderungen muss zumindest bei überregionalen Umweltgütern (Klimaschutz, teilweise auch Biodiversität) ebenfalls angegangen werden, z. B. durch Grenzausgleichssteuern.

LikeGefällt 1 Person