Dieses Jahr wurde zum zweiten Mal in der Geschichte des Nobel-Gedenkpreises für Wirtschaftswissenschaften ein fast-Umweltökonom ausgezeichnet. William Nordhaus ist ein sehr anerkannter Klimaökonom – gleichzeitig aber, und das ging in den vielen enthusiastischen Medienberichten unter, auch ein umstrittener, insbesondere wegen seiner Position zur sozialen Diskontierung sowie seiner klimapolitischen Empfehlungen (Stichwort climate policy ramp). Doch heute soll es mir nicht um Nordhaus’ Würdigkeit als Preisträger gehen (trotz der Kontroversen ist sie gewiss gegeben) – dazu siehe z. B. Frank Ackermans Buch Can We Afford the Future? Stattdessen möchte ich den Anlass nutzen, um mir die Gender-Balance in der Ökonomik bzw. speziell Umweltökonomik anzuschauen.

Bekanntlich ist ein schwerwiegender Kritikpunkt am Nobel-Gedenkpreis für Wirtschaftswissenschaften, dass er irreführenderweise den Eindruck schafft, Ökonomik wäre eine durch und durch männliche Angelegenheit. Unter den (Stand 2018) 81 Preisträger*innen findet man genau eine Frau – die Politikwissenschaftlerin und Institutionenökonomin Elinor Ostrom, die sich insbesondere mit dem kollektiven Management von Umweltgütern befasste und daher in der Umweltökonomik besonders intensiv und nachhaltig rezipiert wird. Sie wurde 2009 ausgezeichnet. 1969–2008 waren es gar ausschließlich männliche Preisträger.1

Doch auch jenseits der Vergabe von Nobel-Gedenkpreisen haben Frauen in der Ökonomik einen schweren Stand. In der folgenden Grafik bspw. wird der relative Anteil von Frauen auf verschiedenen Stufen der akademischen Karriere (Daten aus den USA) in vier sozialwissenschaftlichen Disziplinen dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der gemeinsame Trend: je höher die Position, desto geringer der Frauenanteil. In der Ökonomik ist dieser zudem über alle Hierarchiestufen hinweg eklatant gering.

Warum das so ist und wie die Unterschiede innerhalb der Ökonomik sind, kann man beispielsweise in dieser Publikation von Beneito et al. lesen. Ein interessantes Ergebnis dort ist, dass Frauen in mikroökonomischen Bereichen der Ökonomik (zu denen auch die Umweltökonomik gehört) relativ stärker vertreten sind als in der vergleichsweise prestigeträchtigeren und stärker mit der ökonomischen Profession als solcher assoziierten Makroökonomik. Nichtsdestotrotz ist der Anteil von Frauen und Männern hier wie da nicht gerade paritätisch – nicht in der Forschung, aber auch nicht unter Studierenden (siehe hier für entsprechende Daten aus Deutschland).

Dieser Trend spiegelt sich leider auch in meinem eigenen Umfeld wider. Seit einer Weile gibt es in meinem Department keine Frauen mehr, die sich in der Hierarchie über mir befinden würden (dabei habe ich bis zum Departmentleiter noch einen weiten Weg vor mir;-) – das liegt z. T. am Wissenschaftszeitvertragsgesetz (siehe hier); ein Ungleichgewicht in Führungspositionen bestand aber schon immer, zumindest seit ich am UFZ bin. Dies liegt keineswegs an Misogynie oder systematischer Benachteiligung und Ungleichbehandlung von Frauen – umso mehr zeigt mein Department (wenn auch nur anekdotenhaft), dass ein Problem besteht. In der Umweltökonomik sind Frauen systematisch unterrepräsentiert.

Das bedeutet selbstredend nicht, dass es in der Umweltökonomik – auch in meinem weiteren Umfeld – gar keine Frauen gäbe. Bloß sind sie weniger sichtbar als Männer (Ausnahmen, wie in Deutschland beispielsweise Claudia Kemfert, bestätigen die Regel). Dies spiegelt sich auch in dem inzwischen vieldiskutierten Ungleichgewicht bei Wikipedia wider, wo es deutlich mehr biografische Beiträge über Männer als über Frauen gibt (ich selbst war schockiert, als ich festgestellt habe, dass die sehr einflussreiche Agrar- und Entwicklungsökonomin Ester Boserup keinen Beitrag in der sonst so umfangreichen deutschen Wikipedia hatte). Leider gibt es in der deutschen Wikipedia nicht die Kategorie „Umweltökonom“, sodass sich nicht leicht überprüfen lässt, wie hier die Gender-Balance aussieht; bei den „verwandten“ Agrarökonomen behandeln von 152 Artikeln gerade einmal vier (sic!) Frauen. Natürlich kann man dagegen (wie gegen das generelle enzyklopädische Ungleichgewicht) einwenden, dass Frauen bis zum 20. Jahrhundert aufgrund von Diskriminierung nur äußerst selten die Chance hatten, sich „enzyklopädisch relevant“ hervorzutun. Gerade im Kontext der noch nicht so alten ökonomischen Subdisziplinen dürfte dies jedoch das beobachtete extreme Ungleichgewicht jedoch kaum vollständig erklären.

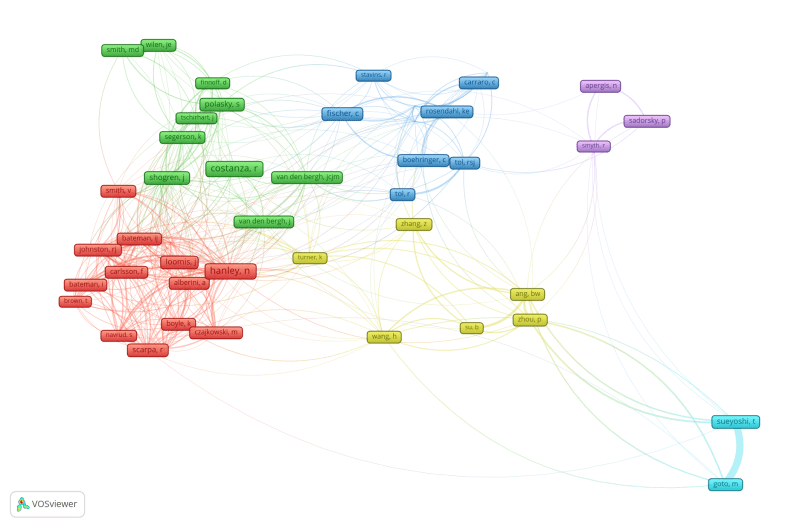

Das Ungleichgewicht spiegelt sich auch in der Betrachtung von Einfluss und einflussreichen Personen/Publikationen innerhalb der Disziplin. In einem Paper, an dem zwei Kollegen2 und ich derzeit arbeiten, in dem es um die Trends in umwelt- und agrarökonomischer Forschung gehen soll, haben wir eine Grafik mit den einflussreichsten3 Autor*innen in beiden Feldern. Trotz aller Ungenauigkeiten, die mit den zugrundeliegenden Daten zusammenhängen, ist es sehr auffällig, dass darunter keine Frauen zu finden sind. Hier ist eine aus denselben Daten generierte Grafik, in der die 50 meistzitierten Umweltökonom*innen in einem Zitationsnetzwerk abgebildet sind (erstellt wurde die Grafik im VOSviewer):

Per „eyeball analytics“ findet man auf dem Bild Carolyn Fischer (blaues Cluster = Klima), Kathleen Segerson (grünes Cluster = Umweltpolitik) und Anna Alberini (rotes Cluster = ökon. Bewertung). Sonst sind ausschließlich Männer erkennbar. Sehr ähnliche, aber systematischer erhobene Ergebnisse kann man übrigens im RePEc-Ranking der einflussreichsten („Top 10%“) Umweltökonom*innen finden. Die erste Frau in dieser Liste ist Carolyn Fischer auf Platz 30; die zweite Karen Palmer (45). Sie sind die einzigen Frauen unter den ersten 50. Unter den ersten 100 sind es gerade einmal neun.

Um dem entgegenzuwirken, möchte ich hiermit eine Liste mit einflussreichen oder einfach interessanten Umweltökonominnen eröffnen, die ich (gern auch auf Grundlage von Hinweisen in den Kommentaren) schrittweise ergänzen werde. Diese kann beispielsweise genutzt werden, um die deutsche Wikipedia diesbezüglich zu verbessern und um die hier gelisteten Forscherinnen zu erweitern.

- Bina Agrawal, U of Manchester (Leontief Prize 2010): Umwelt & Entwicklung, Gender Economics

- Anna Alberini, U of Maryland: ökonomische Bewertung

- Heidi Albers, U of Wyoming: räumliche Marktanalyse, Umweltpolitik

- Amy Ando, U of Illinois: Artenschutz, Landwirtschaft

- Valentina Bosetti, Università Commerciale Luigi Bocconi: Klima

- Maureen Cropper, U of Maryland: ökonomische Bewertung u. a.

- Susmita Dasgupta, World Bank: Umwelt & Entwicklung

- Esther Duflo, MIT: Umwelt & Entwicklung

- Carolyn Fischer, Resources for the Future: Klima

- Claudia Kemfert, DIW Berlin: Energie

- Madhu Khanna, U of Illinois: Umweltpolitik, Landwirtschaft

- Catherine Kling, Cornell University: ökonomische Bewertung, Umweltpolitik

- Phoebe Koundouri, Athens University of Economics and Business: ökonomische Bewertung

- Maria Loureiro, Universidade de Santiago de Compostela: ökonomische Bewertung, Konsumanalyse

- Susana Mourato, London School of Economics: ökonomische Bewertung

- Paulina Oliva, U of Southern California: Umweltpolitik, Emissionsregulierung

- Karen Palmer, Resources for the Future: Umweltpolitik, Energie

- Irene Ring, TU Dresden (Präsidentin der European Society of Ecological Economics): Ökosystemdienstleistungen, Governance

- Elisabeth Sadoulet, UC Berkley: Umweltpolitik, Entwicklung, Marktanalyse

- Kathleen Segerson, U of Connecticut: Umweltpolitik, Governance

Fußnoten

- Deutlich besser schneidet diesbezüglich – und auch hinsichtlich der Berücksichtigung der Umweltökonomik – der Leontief-Preis ab.

- Ja, ja, auch ich bewege mich bei meiner Arbeit manchmal in „Männerclubs“. Etwa 40% meiner Co-Autor*innen sind Frauen, da ist noch Luft nach oben. Allerdings sind sie auch an meinen besten Publikationen (Eigenwahrnehmung) überproportional beteiligt.

- In diesem Fall bemisst sich „einflussreich“ anhand der Anzahl von Publikationen in den 20 führenden agrar- und umweltökonomischen Zeitschriften (je 10 pro Subdisziplin), deren Artikel aus den Jahren 1993–2017 wir analysieren. Die auf Autor*innen bezogenen Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, denn oft werden zwei verschiedene Schreibweisen desselben Namens (bzw. konkret der Initialien) als zwei verschiedene Personen interpretiert (s. Netzwerk-Grafik im Text, wo bspw. Ian Bateman, Jeroen van den Bergh und Richard Tol je zweimal auftauchen); zum anderen kommt es bei Frauen durchaus vor, dass sie unter zwei verschiedenen Nachnamen zu finden sind, so bspw. die recht einflussreiche Stefanie Engel (geb. Kirchhoff).

Karin Holm-Muller, geb. 1957, ist seit 1999 Leiterin der Professur fur Ressourcen- und Umweltokonomik im Institut fur Lebensmittel- und Ressourcenokonomik der Universitat Bonn. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in Berlin und Grenoble und anschlie?ender Assistenzzeit am Fachgebiet Umwelt- und Ressourcenokonomie der TU Berlin promovierte sie dort 1988 zum Dr. rer. Oec. Die Habilitation erfolgte 1996 an der Fernuniversitat Hagen mit einer Arbeit zu den okonomischen Anreizen in der Abfallwirtschaftspolitik.

LikeLike