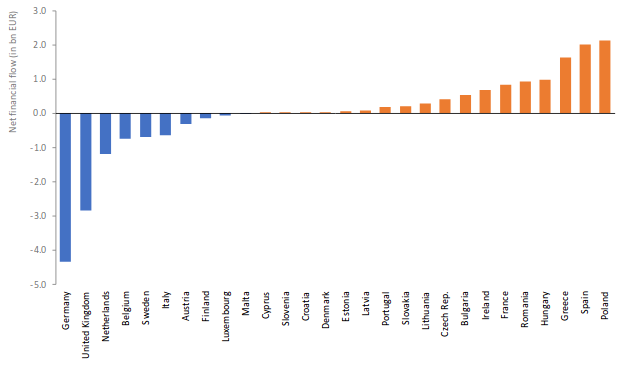

2020 soll die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) reformiert werden. Es wird eine besondere Reform sein, denn sie muss mit einem in der Geschichte der EU einmaligen Ereignis zurechtkommen – dem Brexit. Wenn das Vereinigte Königreich die Union verlässt, bricht ein wichtiger Posten auf der Haben-Seite des EU-Haushalts weg. Die GAP stellt ca. 40% ebendieses Haushalts dar; UK ist nach Deutschland der zweitgrößte Nettoeinzahler in die sog. „erste Säule“, die vor allem aus den von der bewirtschafteten Fläche abhängigen Direktzahlungen an die Landwirt*innen besteht. Schon lange werden diese Direktzahlungen als schwer zu begründende, ineffiziente de-facto-Sozialtransfers kritisiert (bspw. hier). So gesehen könnte der Brexit die Chance sein, die GAP endlich grundlegend zu reformieren und die Direktzahlungen als solche abzuschaffen. Doch was dann?

Wenn die Europäische Kommission bzw. speziell die DG Agri (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) sich mit Erfolgen der GAP brüstet, sind das interessanterweise recht häufig (vermeintliche) Erfolge auf dem Feld des Umwelt- und Naturschutzes, wie bspw. in diesem Tweet hier:

EU agricultural policy has done a lot to tackle #ClimateChange and protect the environment. The #FutureofCAP, however, is about doing more: https://t.co/qlpgioOfJ3 [PDF] pic.twitter.com/tt0k0USq3C

— EU Agriculture🌱 (@EUAgri) 5 January 2018

Abgesehen davon, dass Zweifel angebracht sind, wenn diese Erfolge primär der GAP zugerechnet werden – ihre Betonung kann als Zeichen interpretiert werden, dass die Kommission erkennt, wie man die GAP den Steuerzahler*innen gegenüber am leichtesten „schmackhaft“ macht. Dabei besteht der Großteil der GAP-Zahlungen an Landwirt*innen immer noch aus den bereits erwähnten Direktzahlungen, die bestenfalls keinen, schlimmstenfalls negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Ihre Sinnhaftigkeit ist aus vielen Gründen fragwürdig – sei es, weil sie oft in den Taschen der Grundbesitzer*innen, nicht der (pachtenden) Landwirt*innen landen1 oder weil sie pervers niedrige und sozial ineffiziente Lebensmittelpreise möglich machen.

Doch auch wenn die Kommission sich mit Händen und Füßen gegen ernsthafte Reformen zu wehren scheint – angesichts des Brexit wird sie kaum um sie herum kommen. Eine sinnhafte Reform bestünde darin, von den pauschalen verkappten Sozialtransfers zu einer Honorierung der Erbringung von öffentlichen Gütern überzugehen. Der Staat hat zwei große fiskalische Aufgaben – auf der einen Seite die Umverteilung durch Sozialtransfers, eine Aufgabe, die im Kontext der GAP bisher den Direktzahlungen zufällt, aber von diesen ineffizient erfüllt wird; auf der anderen Seite die Bereitstellung von öffentlichen Gütern (Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Umweltschutz…). Dies spiegelt die Struktur der GAP ungewollt sehr klar wider – die erste Säule dient fast ausschließlich Umverteilungszwecken (sie beinhaltet zwar das sog. Greening, das dem Umweltschutz dienen sollte – man ist sich aber weitgehend einig, sogar in der Kommission, dass das Greening nicht funktioniert); die zweite Säule, zu der u. a. Fördermaßnahmen für ländliche Räume, Agrarumweltmaßnahmen, Unterstützung für Biobetriebe zählen, bündelt Maßnahmen zur Förderung von öffentlichen Gütern. Eine Forderung nach Abschaffung der Direktzahlungen und Verlagerung des Schwerpunktes auf Honorierung öffentlicher Güter bedeutet, dass die Mittel aus der bisherigen ersten Säule in der zweiten aufgehen würden.

Doch ist die zweite Säule in ihrer derzeitigen Form noch weit davon entfernt, dem Zweck der Bereitstellung öffentlicher Güter effektiv und effizient zu dienen. Das aus umweltökonomischer Sicht interessanteste Instrument hier stellen dabei die Agrarumweltmaßnahmen (AUM)2 dar, die jedoch sehr ausbaufähig sind. Drei Kernprobleme kann man dabei unterscheiden: (i) Heterogenität und daraus resultierende fehlende Kohärenz der AUM, (ii) ihre geringe Verbreitung und (iii) ihre Orientierung an Maßnahmen, nicht an deren Ergebnissen.

Heterogenität ist eigentlich an sich nichts Schlechtes – die EU-Landwirtschaft ist heterogen, sie sieht in Schweden ganz anders aus als in Griechenland, in Polen anders als in Spanien und in Brandenburg anders als in Baden-Württemberg. Daher ist Regionalisierung grundsätzlich eine gute Idee und potentiell deutlich effizienter, als wenn überall die gleichen Maßnahmen honoriert würden – und so entscheiden die Mitgliedsstaaten (bzw. in Deutschland Bundesländer), nicht DG Agri, wofür im Rahmen der AUM Gelder gezahlt werden. Das Problem besteht eher in der fehlenden Koordination und Abstimmung, sodass AUM-Mittel teilweise für ineffektive Maßnahmen verschleudert werden und die Maßnahmen kein kohärentes Gesamtbild ergeben. Des Weiteren werden sie in aller Regel nur an Individuen gezahlt, während viele Maßnahmen eigentlich erst dann erfolgreich sein könnten, wenn mehrere Betriebe in einer Region sie unternehmen würden.

Das zweite Problem ist die oft mangelnde Aufnahmebereitschaft von AUM durch Landwirt*innen. Die Gründe dafür sind vielfältig – die Beantragung erfordert Zeit und ist aufwendig; während der Vertragslaufzeit bedeuten AUM zusätzlichen bürokratischen Aufwand; die honorierten Maßnahmen sind häufig nicht „sichtbar“, ganz anders als die „normalen“ landwirtschaftlichen Praktiken, sodass sich Erstere nicht dazu eignen, kulturelles Kapital zu demonstrieren (dazu s. hier oder hier); die Maßnahmen sind nicht passfähig zum Betrieb; sie werden nicht von einem ausreichenden Maß an Beratung und Know-How-Vermittlung begleitet. Die AUM, für die Landwirt*innen dann tatsächlich Verträge abschließen, sind daher nicht unbedingt diejenigen, die im Sinne der Erbringung von öffentlichen Gütern das größte Potenzial hätten – sondern die einfachsten.

Doch das Hauptproblem ist die Orientierung an Maßnahmen, nicht an Ergebnissen – und dieses hängt mit dem vorhergehenden Problem der Aufnahme(bereitschaft) eng zusammen. Bisher ist es üblich, dass Landwirt*innen für die Umsetzung konkreter Maßnahmen etwa in Höhe von deren Opportunitätskosten entlohnt werden – für das Anlegen eines Blühstreifens, die Züchtung einer seltenen Haustierrasse oder die Reduktion des Pestizideinsatzes bekommt man dann etwa die Kosten der Maßnahme + durch sie entgangene Gewinne erstattet. Dies impliziert gleich zwei Ineffizienzen: zum einen ist der Zusammenhang zwischen einer landesweit festgelegten Maßnahme und den erhofften Resultaten vor Ort aufgrund der bereits erwähnten räumlichen Heterogenität von Agrarlandschaften häufig eher schwach. Mit anderen Worten: viele Maßnahmen wirken nicht oder nur wenig. Zum anderen bedeutet die Entlohnung nur durch Erstattung von Opportunitätskosten, dass Landwirt*innen mitunter weniger gezahlt/angeboten wird, als das von ihnen erbrachte bzw. zu erbringende öffentliche Gut der Gesellschaft eigentlich wert wären. Das bedeutet, dass die Gesellschaft zwar in den Fällen, in denen die Maßnahmen trotzdem unternommen werden (Annahme: die Maßnahmen führen auch zu dem anvisierten Ergebnis, siehe oben), „spart“, denn ihre Zahlungsbereitschaft ist eigentlich höher als die Opportunitätskosten der Landwirtin.3 Gleichwohl würde eine am gesellschaftlichen Wert des öffentlichen Gutes orientierte Entlohnung einen wesentlich stärkeren Anreiz setzen und damit wohl die Zahl der die Maßnahmen umsetzenden Landwirt*innen erhöhen. Wie groß der Nettoeffekt ist, hängt vor allem davon ab, wie weit die Opportunitätskosten von dem gesellschaftlichen Wert der Maßnahme abweichen.

Um diese Ineffizienzen zu beseitigen, müsste man die Landwirt*innen nicht für konkrete Maßnahmen entlohnen, sondern für die erhofften Ergebnisse, d. h. für die tatsächlich bereitgestellten öffentlichen Güter. Dann hätten Landwirt*innen die Freiheit, solche Maßnahmen auswählen, die das Resultat in ihrem spezifischen räumlichen Kontext zielsicher und (aus ihrer eigenen Sicht) möglichst kosteneffizient erbringen. Somit wäre idealiter sowohl die Effektivität als auch die Effizienz von AUM erhöht. Unter optimalen Bedingungen, d. h. wenn man den gesellschaftlichen Wert der erbrachten öffentlichen Leistungen kennen würde (bspw. aus Zahlungsbereitschaftsstudien) und die Landwirt*innen entsprechend entlohnen würde, wäre das Ergebnis gar nicht im Sinne nur der Kosteneffizienz, sondern „richtig“ effizient im Pigou’schen Sinne eines Gleichgewichts zwischen gesellschaftlichem Nutzen und gesellschaftlichen Kosten. Dies ist natürlich eher unrealistisch – doch ergebnisorientierte AUM, gerade wenn ihre Entlohnung anhand vorhandener Bewertungsstudien festgesetzt würde, würden gegenüber maßnahmenorientierten Zahlungen definitiv eine Verbesserung in puncto Effektivität und Effizienz darstellen.

Ergebnisorientierte Agrarumweltzahlungen sind jedoch nicht ohne Grund sehr selten – und auch sie orientieren sich bei der Entlohnung an den Opportunitätskosten, nicht am gesellschaftlichen Wert. Der Grund für Letzteres ist „banal“, aber leider recht schwer zu beseitigen – eine an ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Wert orientierte Honorierung von öffentlichen Gütern stünde im Widerspruch mit dem WTO-Recht. Dieses erlaubt, aus mir unergründlichen Gründen, nur Opportunitätskostendeckung bei Subventionen im Agrarbereich. Angesichts der inzwischen recht schwachen Position der Welthandelsorganisation, in der Schwebe irgendwo zwischen dem Doha-Stillstand und Trumpesken Neoprotektionismus, muss dies zwar kein unüberwindliches Problem darstellen – noch wird die WTO jedoch vielerorts (halbwegs) ernst genommen und ihre Bestimmungen bieten die Möglichkeit für internationale Klagen.

Der andere Grund für die bisher geringe Verbreitung von ergebnisorientierten Agrarumweltzahlungen ist deutlich tiefgehender und weniger „banal“. Die Ergebnisse im Sinne erbrachter öffentlicher Güter sind häufig (i) schwer zu messen und/oder (ii) von den Landwirt*innen nur bedingt beeinflussbar. Dies sind Einschränkungen, die zumindest mittelfristig bedeuten, dass eine vollständige Umstellung auf ergebnisorientierte Agrarumweltzahlungen unrealistisch ist. Allerdings muss man hier nicht verzagen. So bieten moderne Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse an vielen Stellen Abhilfe. Fernerkundungstechnologien erlauben immer genauere und kosteneffizientere Messungen dessen, was auf Feldern passiert; eine Reihe von als Precision Farming oder Smart Farming bezeichneten Technologien erlaubt Landwirt*innen, ihre Felder sehr genau so zu bewirtschaften, wie sie es für richtig/notwendig halten; und ökologische und agronomische Forschung liefert immer robustere kausale Zusammenhänge zwischen konkreten Maßnahmen und gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnissen (wie z. B. in dieser Studie). Das wiederum bedeutet, dass für eine ernst gemeinte Umstellung auf ergebnisorientierte Agrarumweltzahlungen viele Vorbedingungen erfüllt werden müssen: es muss in Monitoring-Systeme investiert werden, die die vorhandenen technologischen Möglichkeiten abschöpfen; Landwirt*innen muss ggf. beigestanden werden, wenn sie in moderne, präzise Maschinen und IT-Systeme investieren wollen; und es müssen ihnen kompetente Berater*innen zur Seite gestellt werden, um kontextspezifisch konkrete Maßnahmen zu identifizieren, die zu den erwünschten Ergebnissen (öffentlichen Gütern) führen.

Als pragmatischer erster Schritt wäre es denkbar, AUM weiterhin maßnahmenbasiert entsprechend einer Opportunitätskostenschätzung zu entlohnen – allerdings mit einem Aufschlag zu versehen, der an messbaren Ergebnissen entsprechend ihrem gesellschaftlichen Wert orientiert wäre. Ein solches System hätte zumindest als Übergang vermutlich eine höhere Attraktivität für teilnehmende Landwirt*innen, weil sie das Risiko vermeiden könnten, dass sich die erhofften Ergebnisse trotz ergriffener Maßnahmen nicht einstellen.

Doch zunächst muss zweierlei passieren – die Direktzahlungen müssen abgeschafft und das derzeitige AUM-System tiefgehend überdacht werden, damit die Steuergelder, die in die GAP fließen, dem dienen können, wofür sie erhoben werden, nämlich der Bereitstellung öffentlicher Güter.

Fußnoten

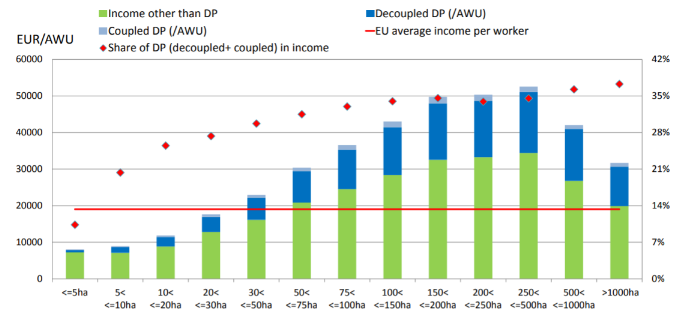

- Selbst wenn sie bei Landwirt*innen landen, bevorzugen sie unverhältnismäßig Großbetriebe, womit die Behauptung entkräftet wird, man wolle ansonsten unrentabler kleinbäuerlicher Landwirtschaft unter die Arme greifen.

Anteil der Direkzahlungen am betrieblichen Einkommen in Abhängigkeit von Betriebsgröße (Quelle: Pe’er et al. 2017). - Streng genommen seit 2013: Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen. Englisch agri-environmental measures (AEM) oder agri-environmental schemes (AES).

- Es ist streng genommen auch möglich, dass die Opportunitätskosten deckenden Zahlungen höher sind als der gesellschaftliche Wert der Maßnahme – das wäre allerdings eine offensichtliche Ineffizienz, mit der ich an dieser Stelle nicht weiter zu befassen brauche.

Der Vorschlag von Opportunitätskosten für die AUM plus einen eventuellen Aufschlag für tatsächliche Effekte finde ich nicht schlecht. Aber die Messbarkeit wäre in der Tat eine Frage. Wie soll man einem individuellen Landwirt bestimmte Umwelteffekte zuordnen?

Was wäre denn mit einer noch stärkeren Förderung von diversifizierenden Maßnahmen direkt innerhalb des Produktionssystems? Also z.B. weitere Fruchtfolgen (Diversität in der Zeit) bzw. von Mischanbausystemen (gerade eins meiner Themen)?

LikeLike

Bei Biodiversitätseffekten ist es tatsächlich schwierig, sie einem individuellen Betrieb zuzuordnen – daher auch die Forderung, mehr räumlich zu koordinieren und ggf. mit Gruppen von Landwirt*innen AUM-Verträge abzuschließen (obwohl deren Bereitschaft, an solchen kollektiven Maßnahmen teilzunehmen, bisher eher beschränkt ist). Daher betone ich im Text auch, dass ergebnisorientierte Agrarumweltzahlungen nicht immer eine Option sind. Und wo sie es tatsächlich sind, kann ich dir hoffentlich in 1–2 Jahren sagen, mit solchen Fragen werde ich mich vermutlich in der zweiten Förderphase von BonaRes befassen;-)

LikeLike

Alles klar dann sag mir bescheid 😉

LikeLike

Danke für deinen sehr lesenswerten Artikel. Ich habe nochmal in den Artikel von Pe’er et al reingeschaut, den du verlinkt hast. Der Artikel ist hochinteressant und wie ich finde hochproblematisch. Ökologen bewerten hier AUM lediglich aufgrund ihrer Wirkung auf bestimmte Artengruppen. Daraus werden dann überwiegend positive Effekte für Maßnahmen außerhalb des Produktionssystems abgeleitet (Blühstreifen, Brachen, Hecken). Gleichzeitig wird festgestellt, das Landwirte überwiegend Maßnahmen innerhalb ihres Produktionssystems durchführen (Leguminosen, Zwischenfrüchte). Diese werden als nicht so positiv aus Artenschutzsicht bewertet. Daraus wird dann abgeleitet, dass die Biodiv-wirksamen Maßnahmen stärker gefördert werden sollten. Diese Maßnahmen können aber durchaus auch Wirkungen auf Arten haben und den Einsatz von Düngemitteln (leguminosen und Zwischenfrüchte) und Pestiziden (weite Fruchtfolgen) verringern. Ich würde mal vermuten, das dies auch für Biodiv relevant ist. Die Frage ist ob der Evaluationsrahmen (Ökologen als Experten) der richtige ist. Und wie auch gesagt wird sehen sich Landwirte nunmal als Produzenten und nicht als Naturschützer.

LikeLike

Zu dem Artikel von Guy Pe’er und Konsorten: Expertenbefragungen sind natürlich immer schwierig. Aber wenn man schon Expert*innen zu Biodiversitätseffekten befragt, wüsste ich nicht, wen man anstelle von Ökolog*innen befragen sollte. Und um deine Kritik vielleicht abzuschwächen: unter den Autor*innen des Artikels sind auch Vertreter*innen anderer Disziplinen, u. a. Agrarwissenschaft und Agrarökonomik.

Was die Wirkung von Fruchtfolgen anbetrifft, gab es kürzlich eine Publikation dazu: https://www.nature.com/articles/d41586-018-02094-y (allerdings wieder mit einer speziellen Artengruppe vor Augen: Bienen und Schwebfliegen)

Dass sich Landwirt*innen nicht primär dem Naturschutz verpflichtet sehen, ist klar (obwohl es auch hier viel Heterogenität gibt zwischen sog. produktivistischen und post-produktivistischen Identitäten). Bei AUM geht es aber um die Honorierung von öffentlichen Gütern – die Produktion von Lebensmitteln wird bereits über den Markt entgolten (obgleich wegen der Verzerrung durch Direktzahlungen imperfekt). Man muss beim Design von AUM das Selbstverständnis von Landwirt*innen in Betracht ziehen; gleichwohl gibt es Studien, die zeigen, dass die Skepsis gegenüber AUM über die Laufzeit der Verträge schwächer wird (Riley 2016 in Land Use Policy). Ich vermute auch, dass einige Maßnahmen, die öffentliche Güter stärken sollen, auch für die Landwirt*innen selbst gut sein können (bspw. weil sie sie von Pestizidpreisen und -verboten unabhängiger machen); hier haben wir aber das Problem der Notwendigkeit einer Langfristperspektive, die gerade bei Pächter*innen aus verständlichen Gründen nicht unbedingt gegeben ist.

LikeLike